読み物。

Blog

感覚のはなし

-

ミックスボイスは、混じり合っている。

2023年2月25日

見よう見真似ではあるのですが、通勤の車中でもう4〜5年前から毎日歌を歌うのが日課になっている。 すると、ミックスボイスってこういうことなのかと次第に使えるようになってきた。 その技術が使えるように…

-

真髄。

2023年2月24日

以前、NHKのテレビ番組で「明鏡止水~武のKAMIWAZA」という番組を興味深く見ていると言いましたが、その武道の真髄などを伝える番組でよく登場する言葉がある。 それが、「仙骨」と「腸腰筋」という言…

-

表現と技法の関係性。

2023年2月15日

焙煎の味づくりにおいて「こうするとこうなる。」という取り組みから結論に至るプロセスは、焙煎(ロースト)の技法に集約されている。 なので、焙煎を習いはじめの段階では未知の技法を知りたがる。 技法とは…

-

気づきを得るための感覚の育成。

2022年12月24日

まずは、気がつくことがとても大切なことなんだと思う。 気がつけることで、対応ができるかもしれない。 でも、気がついていない場合は、何も始まらない。 なので、スタート地点は気がつけること。 …

-

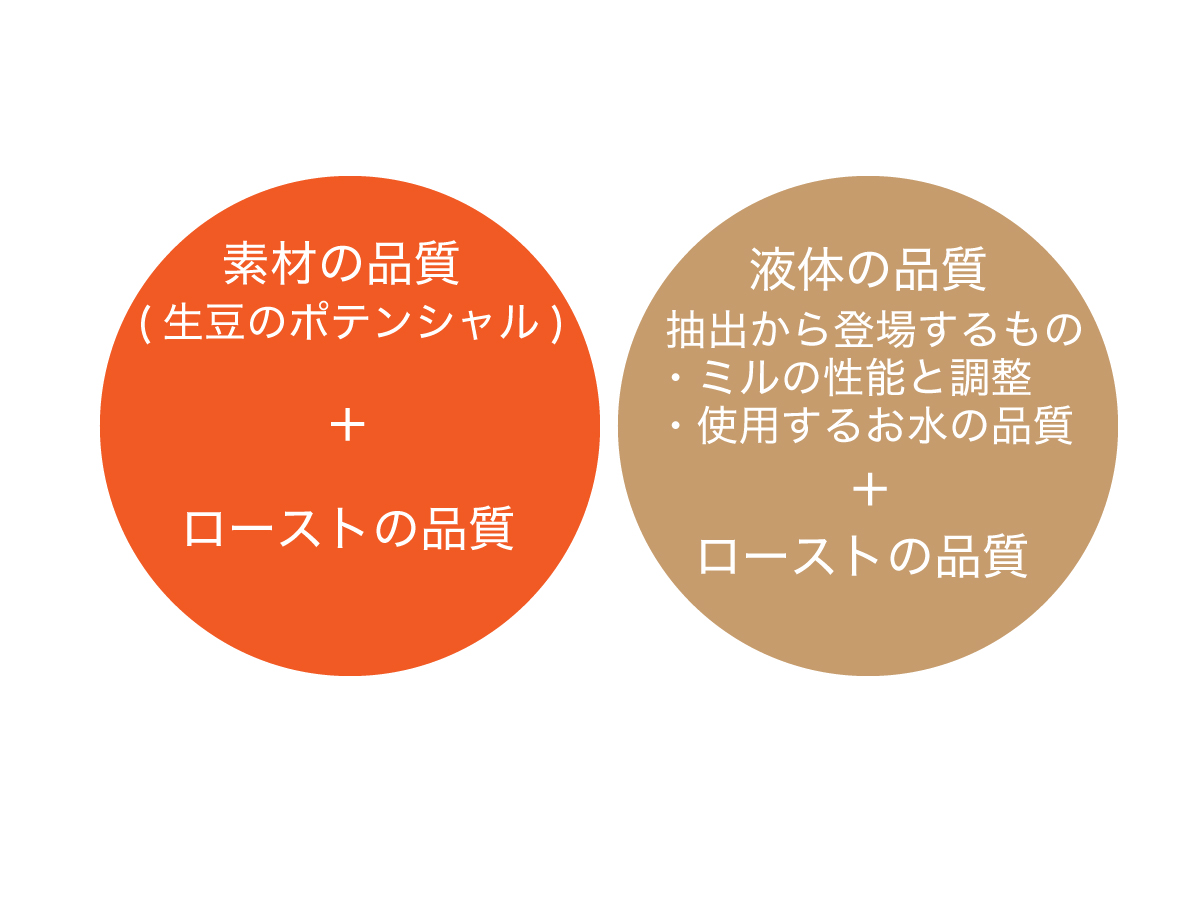

液体の良質さは、抽出での取り組みの要素が大きい。

2022年11月25日

スペシャルティコーヒーの良質さが登場する過程を細分化してみた。 すると、なるほどぉということに気づけた。 今まで、コーヒーの良質さに対しての見解では、大きく分けて「フレーバー」と「質感」に分け…

-

2つの透明感。

2022年9月2日

ことばの意味というものは複数の意味が存在する。 それは同じ「ことば」なのですが、現象が異なるために、幾つかの現象の異なる意味合いが存在するのだと考えている。 ただ、現象が異なってはいるが、「同じこ…

-

誰に、どのような質問をするのか?

2022年8月12日

ボクがコーヒーのカッピングを学ばせてもらっている業者さんが、年始の挨拶に来てくれた時だったと記憶しているのですが、その時にとある質問をした。 その時の質問は「香りのインプットを”色、粘性、ボリュ…

-

テイスティング、それぞれの役割。

2022年7月29日

テイスティングを表現であると認識している人たちの仕事は、その味わいが「どのような味わいであるのか」を人に伝えるためにフレーバーの情報から「何にたとえて表現すれば伝わるか」を感じ取り、表現し自分以外の人…

-

可能性を見落とさないために。

2022年7月15日

今までのコーヒー焙煎の人生で、今まで認知されていなかった新しい技法の発見がローストの成り立ちの理解に大きく関与していると書いた。 しかし、その新しい技法の発見に至るまでのプロセスも「可能性」の発見か…

-

論理の正しさを感覚で検証する。

2022年5月29日

コーヒー焙煎をしていると、理論的に焙煎を組み立てることをほとんどの人たちはしているのだけれど、だいたいの人たちは、最新式のローストの考え方では誰それさんが「その理論で焙煎しているから」それを取り入れて…